Category: Posts em Portugês

-

A confusão como modus operandi, e o Chega como partido anti-científico

Esta proposta não tem mérito, qualidade ou validade reais, e as constantes inconsistências presentes no documento parecem apontar para uma falta de sistematicidade e rigor metódico que viola os próprios principios que o documento diz defender.

-

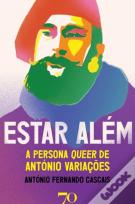

Revisão Crítica: “Estar além”, de António Fernando Cascais

Está para breve o evento de lançamento de “Estar além” e, portanto, deixo já uma revisão crítica do texto, que se encontra ainda em revisão. Graças ao advento dos pre-prints, começa a ser mais fácil e simples partilhar trabalho académico antes de ele sair oficialmente, e é nesse espírito que aqui fica a minha humilde…

-

Um conto FCT-iano

Candidatei-me a uma bolsa de pós-doutoramento FCT em 2016. Episódio 1 – A recusa Depois disto, reclamei… Episódio 2 – A audiência prévia Na avaliação do “Mérito do Programa de Trabalhos” pode ler-se: «indefinição quanto à dimensão do objecto e ao seu recorte, não ficando claro se estamos perante a análise de um…

-

A meta

A meta estava ali, tão próxima que quase era palpável, tão emocionantemente próxima que tudo o mais parecia ter-se evaporado completamente, sido remetido ao oblívio. O aplauso do público era uma explosão distante e contínua que já não exercia qualquer influência sobre mim. O que interessava era ganhar, era chegar primeiro que todos os outros!…

-

Liberdade de expressão, censura e Direitos Humanos

A recente confusão em torno do adiamento da conferência de Nogueira Pinto veio – de novo – levantar uma questão com a qual Portugal parece endemicamente fadado a não saber digerir, e que já tinha surgido várias outras vezes ao longo dos últimos anos, nomeadamente com o caso do Charlie Hebdo: as distinções entre liberdade…

-

Abstinência sexual e morte

Desculpem lá, mas há ideias que são criminosas. Há propostas políticas que são criminosas. A notícia acima custou-me a engolir; cheguei a pensar que era um spoof qualquer. Parece que não. Tomara que se venha a descobrir, daqui a uns dias, que isto era falso. Prefiro o ridículo de ter…

-

Acusado

Era sangue que escorria da ferida aberta acidentalmente na ponta do meu dedo indicador direito. Para olhá-la, tinha que apontar para mim próprio, tinha que me sentir acusado e acusador numa só pessoa. Depois era aquela sensação de sucção, aquele turbilhão. Estava no meio do mar e vinha uma onda bater-me no meio do peito,…

-

Vinte e quatro horas

Era interessante se lá fora não estivesse a chover. Mas está. A chuva cai nas folhas já ensopadas e eu não consigo encontrar uma linha na página pautada que tenho na mão. Penso apenas: “ainda bem que não sou um caracol, que não tenho a sua lentidão, ou morreria de stress prematuramente!” Depois encontro alguém…

-

Histórias da Academia

Na sequência do meu post anterior – Vamos falar da ‘Academia’ – estou à procura de histórias sobre experiências de estar na academia, de ter passado pela academia, de como é viver de forma precária, genderizada, e frequentemente pouco saudável, na Academia, para que depois elas sejam partilhadas, de forma anónima, conforme forem chegando. Creio que…

-

Vamos falar da ‘Academia’

Cinco anos. Eu tinha cinco anos quando entrei para a escola primária. Doze anos (lectivos) depois, entrei na Universidade. Mais três anos lectivos, e tinha uma licenciatura. Mas não só: também falta de dinheiro para prosseguir estudos. Um ano (lectivo e não-lectivo) a trabalhar como bolseiro de investigação e, logo a seguir, Mestrado [quem diz…